皆さんこんにちは、Hachiです。

私は以前スターバックスでブラックエプロン店員として働いていました。

ブラックエプロンは入社前からの憧れで、一生懸命勉強してやっとの思いでテストに合格し、名前入りのエプロンをいただいたことをよく覚えています。退社した今でも、ブラックエプロンは大事に保管しています。

今回はブラックエプロンテストの概要について、そして取得に向けた勉強のポイントについて、過去問7年分の傾向などから分析し、実際私が勉強していた際に考えていたことをお伝えできればと思っています。ブラックエプロンを取得したい方に、そして、スターバックスで見る黒エプロンの人って何者だろうと思っていらっしゃるあなたに、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。

早くテスト対策が知りたいかたはコチラ(記事後半のテスト対策部分に飛びます)

問題が解きたい方はコチラ↓

ブラックエプロンとは?

それではまず、そもそもスターバックスの「ブラックエプロン」とは何か、初めにご説明したいと思います。

スターバックスでは、ほとんどの店員が会社から貸し出された緑のエプロンを身に着けて働いています。ところが、一部の店員は、名前や星マークの入った黒のエプロンを身に着けて働いています。これが「ブラックエプロン」です。このブラックエプロンは自分の名前が入っているため、会社からの貸し出しではなく、個人の持ち物です。

ブラックエプロンは誰でも身に着けられるわけではなく、自分の名前入りエプロンを支給してもらうには年に一度行われる「ブラックエプロン認定試験」に合格しなければなりません。このブラックエプロン認定試験では、コーヒーの基本的知識やスターバックスに関する幅広い知識、そして最新のコーヒー業界のトレンド等の知識を求められ、見事合格すると「コーヒーマスター」の証としてブラックエプロンを支給されます。

スターバックスでは、ブラックエプロンを持つ「コーヒーマスター」のみ、コーヒーセミナーの講師として勤務ができる仕組みになっており、テストに合格した後には、チャレンジできる業務の幅が広がります。

また、通常の勤務でも、コーヒー豆えらびで悩んでいらっしゃるお客様など、さらに多くの方とコーヒーを通じてコミュニケーションができるようになり、これらに憧れてブラックエプロン取得を目指す方が多くいらっしゃいます。(もちろん、ブラックエプロンの見た目のカッコよさもあるでしょう…!笑)

「我こそは!」とブラックエプロンテストに前もって出願した店員のうち、合格率は約1割と言われており、試験の難しさが伺えます。

また、年に1度しかチャンスがなく、また合格した場合にもブラックエプロンの受け取りに半年ほどかかるため、スターバックスに多い学生のアルバイトの方などには、チャンスはごくわずかしかありません。

このように、ブラックエプロンというのは、狭き門をくぐり抜けてきた、コーヒーとスターバックスの知識マスターなのです。

ブラックエプロン豆知識

ブラックエプロンの取得方法の前に、ブラックエプロンにまつわる豆知識をいくつかご紹介します!

普通のエプロンと比べて丈がすごく長い!

ブラックエプロンは通常の緑のエプロンと比較して丈がかなり長く作られています。サイズは1サイズなので、小柄な女性が身に着けると、かなりロングな丈感です。

店員さんは主にカウンター内にいるので、わざわざ比較する機会は少ないと思いますが、もしもチャンスがあればぜひ、見比べてみてください!

緑のエプロンにはあるポケットがない!

スターバックスの緑のエプロンには、左右両側に大きめのポケットがあり、新人の頃はメモを入れていたり、業務で必要な鍵などを入れていたり、皆さん各々活用されています。

一方、ブラックエプロンはよりシンプルなデザインでありポケットはひとつもありません。そのため、ブラックエプロンを着用する際にはメモを持ち歩くことはできません。(きっとすべて完璧に頭に入っているという前提なのでしょう。)

テストに合格するたびに星の数が変わる!

ブラックエプロンをよく見ると、名前の近くに星マークがついていることが分かります。この星マークはブラックエプロン認定試験に合格した回数を示しています。

ブラックエプロンのテストは1度受けたら終わりではありません。スターバックスでは毎年たくさんの新しいコーヒーが発売され、コーヒー業界もどんどんと変化していっています。そのため、ブラックエプロンをすでに取得しているコーヒーマスターも、(もちろん任意ですが)毎年テストを受験します。

星がたくさんついているエプロンを着ていらっしゃる方は、難関試験を何度も合格された、本当に凄いコーヒーマスターの方です。もし出会えたら、ぜひコーヒーに関するお話をしてみてください☺

洗濯は自宅でしなければならない!

通常の緑のエプロンと違い、ブラックエプロンは個人の持ち物で、勤務中に身に着けている他の服や靴と同じような扱いになります。そのため、各自が持ち帰って洗濯をしなければなりません。

コーヒーを提供する際に、柔軟剤のにおいなどがきついと、せっかくのコーヒーの香りを邪魔してしまうため、「におい」そしてもちろん「シワ」などにも注意してお手入れを行います。

ブラックエプロンの合格のために

これより先は主に、これからブラックエプロンテスト合格を目指す方に向けて、勉強法や、絶対に抑えるべきポイント等についてまとめてまいります。

もちろん、ブラックエプロンを目指していない方も「へぇ、ブラックエプロンのテストってこんな感じなんだ😲」と楽しく読んでいただけると嬉しいです。

勉強の優先順位について【出題傾向から考える】

ブラックエプロンの試験範囲は本当に膨大で、スターバックスの歴史、コーヒーの歴史、販売されたフードとの相性や、パッケージのデザインに至るまで…どこから出されてもおかしくはありません。しかし、「山を張る」という運頼みの方法でなく、正しく優先順位をつけて勉強することできっちりと点数を積み重ね、合格点を取ることができます。

過去問は7年分ほど目を通しましたが、どれもこの優先順位をつけて適切に勉強すれば、満点は難しくとも、合格点には確実に達することができるものでした。

では、正しい優先順位とはどのように考えればよいでしょうか。それは、

会社を代表してお客さんとコミュニケーションをとるブラックエプロン店員に

スターバックスジャパン株式会はどんな知識を備えていてほしいか

を想像することです。

ブラックエプロンテストの内容は全てこの1点に尽きます。

とってもシンプルですね…!

わざわざ、「スターバックスジャパン株式会社」が毎年予算と時間をかけて大規模なテストを実施し、ブラックエプロンを一人一人のために刺繍して作製するのは、

「ブラックエプロン店員に(ひいてはスターバックスの店員皆に)こうあって欲しい」

というビジョンがあるからです。

このことを踏まえて、私の考える「ブラックエプロンテスト勉強の優先順位」を、優先度の高いものから順にご説明いたします!

必ず数問出る ★★★★★

コアコーヒーの基礎知識

ブラックエプロンテストの最重要項目は「コアコーヒー」の基礎知識です。

コアコーヒーとは、スターバックスで1年中販売しているお豆のことで、2022現在では17種類あります。スターバックスのコーヒーの核となる部分ですので、もちろん会社としては、基礎事項として完璧にマスターしていて欲しいポイントと考えられます。まずはこれらのコーヒーの基本知識を完璧にしましょう。基本知識とは主に以下のような内容です。

・加工法

・焙煎度合

・生産地

・酸味とコクのレベル

・風味のキーワード

・相性のいい風味

・おすすめのフードペアリング

・開発の経緯やパッケージにまつわるエピソード

スターバックスでの店員さんとの会話の場面を思い浮かべてみてください…。

レジでドリップコーヒーを頼もうとすると、本日のコーヒーが2種類あることに気が付きました。

「どちらのコーヒーにしようかな」「何が違うのかな…?」「早く決めないと次の人も待っているな…」よくありそうなシチュエーションではないでしょうか。

このような状況で、「今日のコーヒーは〇〇と××です。〇〇はアフリカ産の柑橘の香りのするさわやかなコーヒー、××は定番のバランスの取れたブレンドコーヒーです。」のように、コーヒー選びのお手伝いをしてもらえると、お客さんはより好みに近いコーヒーを選ぶことができ、満足感も高くなるのではないでしょうか。

きっと会社はこのように、お客様が必要とするコーヒーの基本的な情報を適切に提供できる店員をコーヒーマスターに認定したいと考えるはずです。

だからこそ、スターバックスのコアともいえる「コアコーヒー」の知識は、ブラックエプロンテストの最重要項目となっています。

また、コアコーヒー基本知識のうち特に後回しにしてしまいがち、かつ、テストに狙われやすいのは、青字でお示しした「おすすめのフードペアリング」です。

スターバックスのフードは季節ごとに様々なものが発売されます。さらに、同じ名前のフードでも、レシピのマイナーチェンジによって、ペアリングのおすすめが変更になることが多々あります。そのため、毎回覚えるのは確かに大変です。

もう一度スターバックスのレジを想像してみてください💭

今日のコーヒーは〇〇のようです。

レジ横のフードを見ながら、「何か甘いものが注文したいけれどどれにしようかな」と迷っているところです。

このような状況で、店員さんから「本日のコーヒーですとチョコレートとの相性が良いので××や△△はぴったりの組み合わせですよ!」とおすすめしていただけると参考になりますね。

このような場面が実際に多いため、会社もこのポイントを重視していると考えられます。

また、「開発の経緯やパッケージにまつわるエピソード」についても出題頻度が高いので、正確に抑えましょう。ただ、パッケージはイラストですし、エピソードはどれも興味深いものなので、きっと覚えるのはそれほど大変ではないと思います!ぜひ楽しみながら覚えてみてください☺

コアコーヒーの基礎知識は出ない年はないので、ぜひきっちり抑えてください。

言い換えると、「勉強すれば必ず得点源にできるポイント」です!!

必ず数問出る ★★★★★

シーズナルコーヒーの基礎知識

続いての優先順位が高い項目は、「シーズナルコーヒーの基礎知識」です。シーズナルコーヒーとは、季節限定で販売されるお豆のことです。毎年同じ季節に販売されるものや、その年その1度限りの一期一会のようなお豆もあります。

これらのお豆についても、コアコーヒーと同様に基本事項をしっかりと押さえるようにしてください。繰り返しになりますが、コーヒーがスターバックスの核となる部分ですので、出題頻度はかなり高いです。こちらも出ない年はないので、覚えてさえいれば得点源にすることができます。

また、コアコーヒー以上に

「開発の経緯やパッケージにまつわるエピソード」

が問われるケースが多いので、ここを重視するのもポイントです!!!

シーズナルのそれぞれのコーヒーは、その年のその1回の販売のために、コンセプトが練られ、レシピが考えられ、パッケージがデザインされ、それに合わせたフードの開発なども行われ…大変な労力をかけて開発されています。

ある土地の特徴を生かしたレシピになっていたり、ある土地の労働問題を広く知ってもらうためのパッケージデザインになっていたりと、様々な思いのこもったコーヒーを、コーヒーマスターにはしっかりと思いと共にお客様に届けてもらいたいですよね。だからこそ、この点はテストでも頻出だと考えられます。

毎回出る ★★★★

スターバックスの「エシカル」への取り組み

続いて優先順位が高いのは、「スターバックスのエシカルへの取り組み」です。エシカルとはethicalであり、「倫理的な」という意味があります。

そもそもコーヒーは熱帯地域の発展途上国で栽培されることが多く、子供の労働や、不当に安い賃金での買いたたき等が問題視されてきた歴史があります。

これに対しスターバックスは、環境への配慮や、コーヒーの品質を重視しつつ、倫理的なコーヒーの取引を行うことに注力し続けてきました。

各店舗でも毎月20日を「ethically connecting day」として、お客様にコーヒーの倫理的な調達について知っていただく活動を行っています。

コーヒーの生産、加工、輸送、焙煎…すべての工程の最後の担い手である、店舗の店員には、コーヒーが辿ってきた旅路のストーリーをお客様に伝えることが求められています。会社が長年注力している取り組みだからこそ、テストでも頻出の内容となっています。

毎回出る ★★★★

コーヒーの栽培と加工に関する問題

続いては「コーヒーの栽培と加工に関する問題」です。これも、スターバックスのコアであるコーヒーについて、理解するうえで欠かせない知識であるため、毎回なんらかの形で出題されます。

コーヒーの栽培と加工法がコーヒーの理解に重要であるのは、栽培や加工の方法によって、豆の品質や味わい、風味に大きな差が生じるためです。

例えば、コーヒー豆は一般的に、標高が高く1日のなかでの寒暖差の大きな土地でゆっくりと育つことで、豊かな風味になると言われています。また、水洗式・乾燥式など、コーヒーの果実から豆の状態にする「加工」には土地によってさまざまな方法があり、できあがったコーヒーの「酸味」や「コク」はこの加工法により大きく異なります。

お客様に加工法のお話しまで深くする機会は、上で出てきた「相性のいいフード」のお話しの機会と比べると、少ないことが予想されます。

しかし、コーヒーに興味があって詳しくお知りになりたいお客様はもちろんいらっしゃいますし、コーヒーの風味の説明根拠として加工法の違いを紹介できると、説得力も増しますよね。よって、勉強の優先順位としては4番めのこの位置です。

出る可能性が高い ★★★

コーヒー器具と抽出方法

毎回出るとは言い切れないものの、次に優先順位の高い分野は「コーヒー器具と抽出方法」です。

スターバックスには、店舗でコーヒーを飲みたいお客様だけでなく、おうちコーヒーを楽しみたいお客様もたくさん来店されます。

コロナのおうち時間の増加で、おうちコーヒーのニーズは一層高まっています!

ということは…会社としてはコーヒーマスターに、おうちでのコーヒー抽出に関しても説明できて欲しいはずと想像できます。

実はスターバックスでは、様々なコーヒー抽出器具が販売されています。スターバックスのオリジナルのドリッパーは複数の種類がありますし、その他Bodumのコーヒープレスやカリタのケトルなど、コーヒー業界でおなじみの商品も多数そろえています。

それぞれの商品の特徴や、抽出時のレシピはおさえておくとGoodです。

特に、体感としてはスターバックスがオリジナルで開発している抽出器具の出題頻度が高いように思います。

また、器具ではないですが、おうちコーヒーとして抽出が簡単な「スターバックスオリガミ パーソナルドリップ」や、「スターバックスVIA」などの商品についても、抽出レシピは覚えておくとGoodです。最終的に何 mlが抽出されるかなどは、問題になりやすいポイントです。

ここまでご紹介した、ブラックエプロンテスト合格のための【出る順】勉強の優先順位は

1. コアコーヒーの基礎知識

2. シーズナルコーヒーの基礎知識

3. スターバックスの「エシカル」への取り組み

4. コーヒーの栽培と加工に関する問題

5. コーヒー器具と抽出方法

でした。

これ以降は、勉強は後回しでもOKの領域についてご紹介します!

勉強するのは後回し

コーヒー業界のトレンド

ここからは、過去のテスト等でも少数出題があったり、今後出る可能性があるものの、大量失点にはつながりにくいため、勉強の優先順位としては低めの項目をご紹介します。

まず一つ目は「コーヒー業界のトレンド」です。コーヒー業界は次々と新しい抽出器具が発売されたり、新しい加工法が開発されたり、様々な進化を続けるホットな業界です。また、毎年様々な大会が世界中で行われ、ニュースもたくさんあります。

ブラックエプロンのテストにおいても、このようなスターバックスには直接関係のない問題がしばしば出題されます。このような問題は、対策しようにもあまりにも範囲が広いため現実的ではありません。さらに、出題数も多くて1~2問と少なく、この問題を落とす程度では合否が大きく左右されることはありません。

そのため、もちろん日ごろから様々なカフェ等で新しい器具をチェックしたり、ネットで大会の結果などについて見ておくことは効果的だと思いますが、わざわざテスト対策として勉強するのは、「100点が取れそうなほど基本的事項は勉強しつくした!!!」という場合のみでいいと思います。

勉強するのは後回し

世界各国のコーヒーの特徴

続いて、テスト勉強で後回しをお勧めするのは「世界各国のコーヒーの特徴」です。コーヒーは世界の60か国以上で生産が行われており、各国ごとに、あるいは国の中の地域ごとに、共通点のある味わいのコーヒーが生産されています。また、国ごとにコーヒーの栽培・加工や品質管理等のルールも異なっています。

一般的に販売されている書籍などを見ると、「〇〇国、△△という品種の豆が栽培され、グレードは××のように決定される…」のような、国ごとの説明がなされている場合が多くあります。

もちろんこれらの知識は身に着けておくに越したことはありませんが、ブラックエプロンテストではスターバックスで取り扱いのない国や地域について出題されることはほとんどありません。そのため、国や地域ごとの知識は、コアコーヒーやシーズナルコーヒーの勉強だけでほぼカバーできます。

強いて追加すべきものがあるとすると、スターバックスが倫理的な取り組みの一環として支援をしたり、サポートセンターを置いていたりする国については、どんな支援が行われているのかだけは押さえておくと安心です。

ブラックエプロンの勉強期間は?

「どのくらいの期間勉強をすれば合格できるか」ということは、暗記の得手不得手などによっても変わってくるので、一概には言えませんが、いろいろと話を聞く限り、およそ3か月くらいで取り組んで合格されている方が多い印象があります。

ただし、3か月で合格する方には共通点もあるように思います。それは、日ごろからお客様とコーヒーの話をしているということです。

前の項目でもお伝えしたように、ブラックエプロンテストの得点源になるのはコアコーヒーやシーズナルコーヒーの基本的知識です。これらは量が膨大かつ、毎年変更点もあるので一気に覚えようとすると大変な労力になります。

しかし、販売されるごとに少しずつ知識をアップデートして、その知識をもとにお客様とお話しをすることで、自然と知識は積みあがってきます。また、お客様との会話というアウトプットは知識をよりしっかりと定着させるほか、お客様とのコミュニケーションの思い出は、きっとテストの際にうる覚えの答えを導くのにも役立つと思います。

お客様とのコミュニケーションに必要な知識が問われるテストだからこそ、お客様とのコミュニケーションを通じてトレーニングを積み、合格をつかみ取っていただきたいです。

このような日々の積み重ねがあれば、一定の得点は必ずキープできる基礎力が付きます。これに加えて、3か月テスト用の勉強をすれば、きっと合格はそれほど難しいものではありません。

おすすめの勉強法

ブラックエプロンテストは選択式ですが、「当てはまるものすべてを選べ」などの問題も多く、完璧に覚えていなければ得点を得ることはできません。このようなテストで点を伸ばすための勉強法の例をご紹介します!

こちらも、あくまで私や、合格した他のブラックエプロン店員の声を参考に書かせていただきます。勉強法には、合う・合わないがあるので、読んでみてもし自分にも合いそうだと感じるものがあれば、ぜひ取り入れていただけると嬉しいです。

大枠からとらえる

ブラックエプロンテストではかなり細かい内容まで出題されます。だからこそ、どうしても最初から細かい細かい内容まで完璧にしようとしてしまいがちです。しかし、膨大な範囲だからこそ、はじめは大まかな内容を抑えて、まずすべての範囲を網羅することに注力するのがおすすめです。

そして、全体の大雑把な理解ができたら、詳細な項目の暗記に取り組んでください。ブラックエプロンテスト勉強の最大の敵は「あまりに膨大すぎて勉強できていない範囲・見たことのない範囲があること」です。

具体的な例をひとつお示しします。

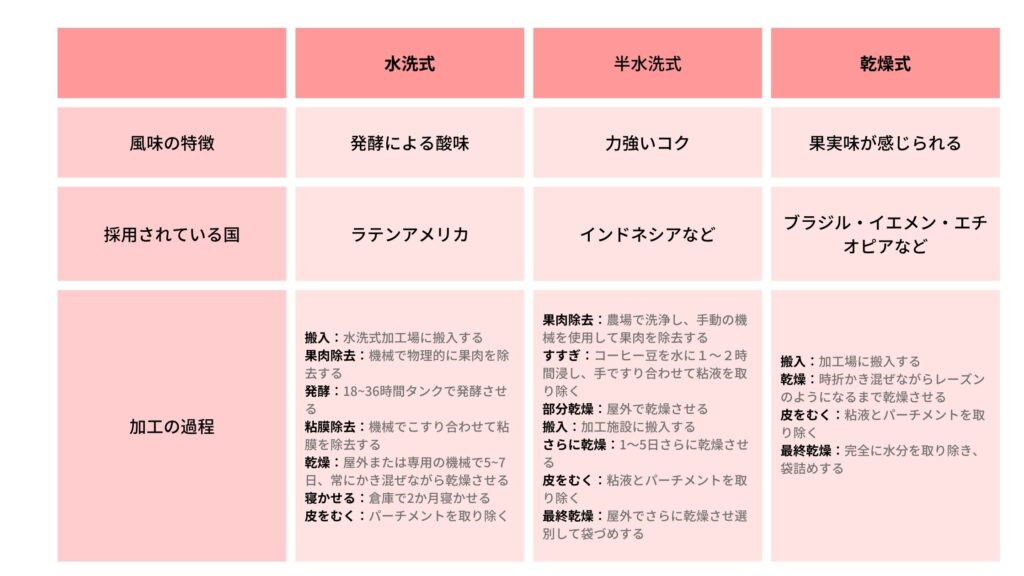

スターバックスでは水洗式・半水洗式・乾燥式という3つの加工法を採用しています。これらに関連する知識として主なものには以下のようなものがあります。

スターバックスでは3つの加工法を採用しているということと、「風味の特徴」「採用されている国」に違いがあることは、比較的苦労せずに覚えられるかと思います。

一方で、「加工の過程」はいかがでしょうか。細かい工程の内容や、作業にかかる日数・時間などはなかなか覚えるのが大変だと感じられるのではないでしょうか。

このような細かい内容は、もちろん最終的には覚えるべきですが、細かい内容に集中しすぎるあまり、他の領域のより大事な情報に手が回らなくなっては元も子もありません。そこで私は、このような内容であればまずは上の3段のみ完璧に暗記をします。そして「加工の過程」に関しては、「加工法に水を利用するかどうかで違いがあるんだな~」くらいの理解にとどめておきます。

全体の大まかな暗記が進んできたら初めて、「加工の過程」についても細かい暗記に取り組みます。

このようにすることで、短期間でも着実に合格に近づくことができると考えています。

問題を作ってみる

これは、一見遠回りにも思える方法です。ですが、問題を作る過程にはブラックエプロン合格に近づくいくつもの要素が含まれています。

要素の一つ目は、出題者の目線で「どこを問題にしたいか」考えることです。

コーヒーマスターに何を理解して欲しいか、あるいは、選択式の問題にしやすいのはどのような内容かなど、出題者の気持ちになって考えることで、より対策すべきところがはっきりします。さらに、間違いの選択肢も作成することで、ひっかけになりそうな選択肢にも気づくことができ、失点を防ぐ意味でも効果的でした!

二つ目の要素は、問題を作成する項目について、抜けもれなく勉強できることです。

ブラックエプロンテストは選択式なので、問題も選択式で作成するとします。この場合、正解の選択肢が確実に正解かどうか、そして間違いの選択肢が本当に間違いか、きちんと確かめなければなりません。この「ファクトチエック」を行うことで、覚えにくい細かい部分まで、抜けもれなく覚えたり、印象付けたりできます。

そして三つ目の要素はオプションですが、みんなで問題をシェアしてより効果的に勉強できるということです。

せっかく作成したテスト問題は、ぜひ同じテスト合格を目指す皆さんで解きあって、解説しあってみてください!きっと、「わ、そのあたりの勉強足りてなかったなぁ」「そんな出題のしかたがあるのか…」と新たな気づきがあると思います。私の所属していたお店では、テスト前の恒例行事のようになっていました。(もちろん毎年合格者が多数出る店舗でした!)

ただし、この方法には1点注意が必要です。テスト問題づくりはとてもおすすめの方法ですが、知識が不十分な状態では時間がかかるため、勉強が全範囲おわらないリスクがあります。一通り勉強のめどが立った方にぜひ、おすすめしたいです。

コーヒーをテイスティングしながら勉強する!

勉強法について、最後のおすすめは「テイスティングしながら勉強する」です。コーヒーを淹れる際には、器具の正しい使用方法やレシピを復習し、味わう際には風味や相性の良いフードを復習し、さらにパッケージを眺めて、そのコーヒーにまつわるエピソードを思い出してみてください。

これを複数人でやればもちろん楽しいですし、なにより経験はただ文字を読むよりも深く印象に残ります。テストの際に「このコーヒーはこのフードと合わせてみんなで食べたな」とか、「お豆の挽き具合は〇〇さんが××にしてくれていたな」とか、きっと思い出す助けになるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。ブラックエプロンを着て働くことを目標に頑張っていらっしゃる方に、私の経験や、多くのブラックエプロン店員からこれまで聞いてきたお話をまとめてみました。何か少しでも参考になり、想いのあるブラックエプロン店員さんが増えたらとても嬉しいです。

また、もしご要望があれば、ブラックエプロン対策の問題等も含め第2段の記事も投稿していければと思っています。こういうことが知りたい、ここってどう対策したの?等、何か質問等ございましたら、コメントや、Twitter等でお知らせいただけますと嬉しいです☺

もちろん、ブラックエプロン以外のご要望もお待ちしています!!!

最後になりましたが、私はブラックエプロンはある意味「団体戦」の要素が強いと思っています。ブラックエプロンは多い店舗では毎年たくさん合格しますが、出ない店舗では全く出ないからです。ぜひ、周りの人を巻き込んで、そして一緒にコーヒーを楽しみながら合格を目指してください。紙に書いてあることだけでなく、周りのみんなからもらえる情報や気づきが大事だったと今でも思います。皆さんの健闘を祈っています。

コメント